在宅輸血とは

ごうホームクリニックでは、通院が困難な患者様に対して、医師がご自宅に訪問して輸血を行う「在宅輸血」を提供しております。病院と同等の安全性を確保しながら、患者様の生活の質(QOL)を維持・向上させることを目的としております。

在宅での輸血は、患者様の身体的・精神的負担を軽減し、ご家族との時間を大切にしながら治療を継続できる選択肢として注目されております。

当院では、「自宅で輸血を受けたい」という患者様やご家族の思いに、できる限りお応えできるよう体制を整えております。また、在宅という環境下でも医療の質と安全性を損なうことのないよう、感染対策・副作用管理・緊急時対応など、あらゆるリスクに配慮した輸血体制を構築しております。

現在対応している輸血

赤血球輸血

血小板輸血

対象となる患者様

- 血液疾患(例:白血病、骨髄異形成症候群など)をお持ちの方

- がん治療中で輸血が必要な方

- 慢性疾患により定期的な輸血が必要な方

- 通院が困難な高齢者や寝たきりの方

在宅輸血の準備と確認事項

1. 適応条件

在宅輸血は、すべての患者様に適応されるわけではございません。以下の条件を満たすことが必要です。

- 病院での輸血歴があり、重篤な副作用がなかった方

- 病状が安定しており、急性出血や重度の循環器疾患がない方

- 副作用を自覚し、伝えることができる認知機能がある方

- ご家族など、輸血中に見守りが可能な方がいること

- 輸血によってQOLの改善が見込まれる方

2. 事前カンファレンス

初回輸血前には、患者様の状態や生活環境、医療・介護体制を多角的に評価するため、関係者による事前カンファレンスを実施いたします。

- 主治医、訪問看護師、ケアマネジャー、訪問看護ステーション、薬剤師、ソーシャルワーカー、ご家族などが参加します。

- 輸血の医学的必要性、既往歴、副作用歴、認知機能、生活状況、緊急時対応、ご家族の理解度、輸血スケジュールなどを確認します。

- このカンファレンスを通じて、安全に継続できるかどうかを総合的に判断いたします。

3. インフォームド・コンセント

在宅輸血は、患者様の意思とご家族の理解が不可欠です。当院では、医学的・倫理的・法的な観点から、丁寧な説明と同意取得を行っております。

- 輸血の目的、期待される効果、想定される副作用、在宅で行うことによるメリット・リスク、緊急時対応、費用と保険制度についてご説明いたします。

- 「輸血同意書」「在宅輸血同意書」の2種類を取得いたします。

- 書面と口頭での説明を併用し、ご家族の不安や疑問にも丁寧に対応いたします。

輸血前後の取り組み

在宅での輸血を安全かつ確実に行うために、当院では輸血前後の管理体制を徹底しております。

以下は、輸血に関する主な取り組み内容です。

1.輸血前の検査と準備

血液型・

抗体検査の実施

輸血前には、外部検査機関(名古屋臨床センター)に依頼してABO血液型、Rh型、不規則抗体スクリーニング、交差適合試験などを実施しております。 不規則抗体スクリーニングは定期的に行い、交差適合試験はすべての輸血前に実施しております。

抗体陽性時の対応

抗体が検出された場合には、抗原陰性の血液製剤を発注し、適合性を確保したうえで輸血を行っております。

検体の保管

輸血前に採取した血清・血漿は、専用の冷凍庫にて約-20℃で2年間保管しております。 これは、万が一感染症や副作用が発生した際に、原因の特定や調査に活用するためです。

2.血液製剤の管理と搬送

院内での保管

血液製剤は、専用の保冷庫にて2〜6℃の範囲で厳密に温度管理を行っております。 納品後はダブルチェックを行い、保冷庫内に保管いたします。

搬送時の管理

患者様宅への搬送には、専用の保冷バッグを使用し、外気温の影響を受けずに適正温度を維持しております。 夏季や長距離搬送時でも安定した温度管理が可能です。

血小板製剤の振とう管理

血小板製剤は、到着後すぐに専用の振盪器にて緩やかな水平振とうを行い、品質を保っております。

3.輸血後の管理

製剤の一時保管

輸血後の血液製剤は、1週間程度専用保冷庫にて保管しております。 これは、輸血後に発熱などの症状が出た場合に、製剤の細菌混入などを確認するためです。

記録の保存

輸血に関する記録はすべて20年間保存しております。 将来的な医療安全対策や、患者様の医療履歴管理に活用できるよう、厳密な記録管理を行っております。

実施体制と安全管理

1. 血液製剤の管理と搬送体制

血液製剤は、病院と同様の厳格な管理体制のもとで取り扱っております。赤血球製剤は2〜6℃、血小板製剤は20〜24℃で保管・搬送し、専用の保冷バッグや温度記録装置を使用して温度を維持しております。

搬送ルートは患者様の輸血予定に合わせて最適化しており、交通状況や気温なども考慮して品質保持に努めております。製剤のロット番号、搬送時間、保管温度などはすべて記録し、万が一のトラブルにも迅速に対応できる体制を整えております。

2. 副作用チェックとモニタリング

在宅環境では、病院のような即時検査が難しいため、事前・事後の観察が非常に重要です。輸血前にはバイタルサイン(血圧・脈拍・体温)、アレルギー歴、過去の輸血反応を詳細に確認いたします。

輸血中は15分ごとにバイタルチェックを行い、顔色・呼吸状態・意識レベルの観察を実施いたします。異常があれば即時対応いたします。輸血後は24時間以内の副作用(発熱、蕁麻疹、呼吸困難など)を記録し、必要に応じて再診や追加対応を行っております。

3. 緊急時対応と地域連携体制

在宅輸血中に万が一の事態が発生した場合でも、迅速な対応が可能な体制を整えております。

- 緊急時には医師が即座に対応できるよう、輸血中は常に医療スタッフと連絡が取れる状態を維持しております。

- 近隣の病院・救急センターと連携し、必要時には速やかに搬送・入院が可能です。

- 訪問看護ステーションと協力し、輸血後の経過観察や日常的なケアを提供しております。

在宅輸血検査の流れ

在宅輸血を安全に実施するためには、

事前の検査と準備が不可欠です。

当院では以下の流れに沿って

検査を進めております。

1

ABO血液型・Rh型検査の

実施

輸血の基本となる血液型を確認します。

2

不規則抗体

スクリーニング検査

抗体の有無を確認し、抗体陽性の場合は抗原陰性製剤を発注します。

3 交差適合試験の実施

患者様の血液と製剤の適合性を確認します。

4 血液製剤の納品と保管

納品された製剤は、院内の専用保冷庫にて2〜6℃で保管します。

5 患者様宅への搬送

温度管理を徹底したうえで搬送します。

6 検査依頼先

検査は信頼性の高い外部検査機関に依頼しております。

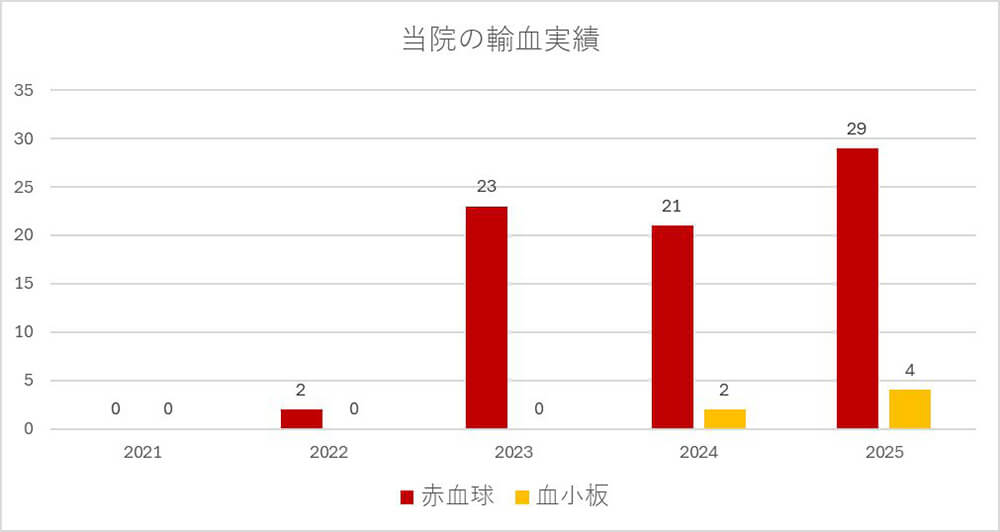

当院の実績

年々、在宅輸血のニーズが高まっており、

当院でも対応件数が増加しております。

当院で在宅輸血を

実施した主な背景疾患

ごうホームクリニックでは、これまで多くの

患者様に在宅輸血を実施しております。

その主な疾患は以下の通りです。

- 急性骨髄性白血病

- 急性リンパ性白血病

- 骨髄異形成症候群

- 多発性骨髄腫

- 悪性リンパ腫

- 中咽頭がん

- 胃がん

- 胆管がん

- 大腸がん

- 膀胱がん

- 前立腺がん

- 原発不明がん

- 非代償性肝硬変

- 汎血球減少症

(骨髄異形成症候群疑い) - その他

ご利用の流れ

1 初回診察・相談

医師が訪問し、患者様の病状・生活環境・ご希望を確認いたします。輸血の必要性や在宅での実施可能性を医学的に評価いたします。

2 輸血計画の作成

血液型・抗体検査・交差試験などを行い、必要な血液製剤の種類・量・頻度を決定いたします。訪問看護やご家族との連携体制も整えます。

3 事前準備と同意取得

インフォームド・コンセントを実施し、患者様とご家族に対して輸血の目的・リスク・流れを丁寧に説明いたします。必要書類を取得いたします。

4 輸血の実施

安全管理のもと、医師がご自宅で輸血を行います。輸血中はバイタルチェックを行い、副作用の有無を確認いたします。

5 経過観察・フォローアップ

輸血後の副作用や効果を確認し、必要に応じて再診や次回輸血の調整を行います。訪問看護との連携で継続的なケアを提供いたします。

輸血実施の様子

よくあるご質問

- Q費用はどれくらいかかりますか?

- 医療保険が適用されます。高齢者医療制度や難病医療費助成制度などもご利用いただけます。詳細はお問い合わせください。

- Q対応エリアを教えてください

- 対応エリアについて当院の訪問診療エリア内で対応しております。地図や詳細はお問い合わせください。

- Q在宅輸血の効果を教えてください

- 在宅輸血を受けた患者様からは「通院の負担がなくなった」「家族と過ごす時間が増えた」などのお声をいただいております。

- Qトラブルが起きた際にはどうしたらいいですか?

- 血液が届かない場合や副作用が出た場合には、緊急対応体制を整えておりますのでご安心ください。